北海道 深川市

ギザギザ三角の不思議な和菓子は、大正生まれの頑固なダンゴ。 (1/2)

ウロコダンゴ ウロコダンゴ本舗(高橋商事)

聞き手 小林みちたか

写真 梅原渉

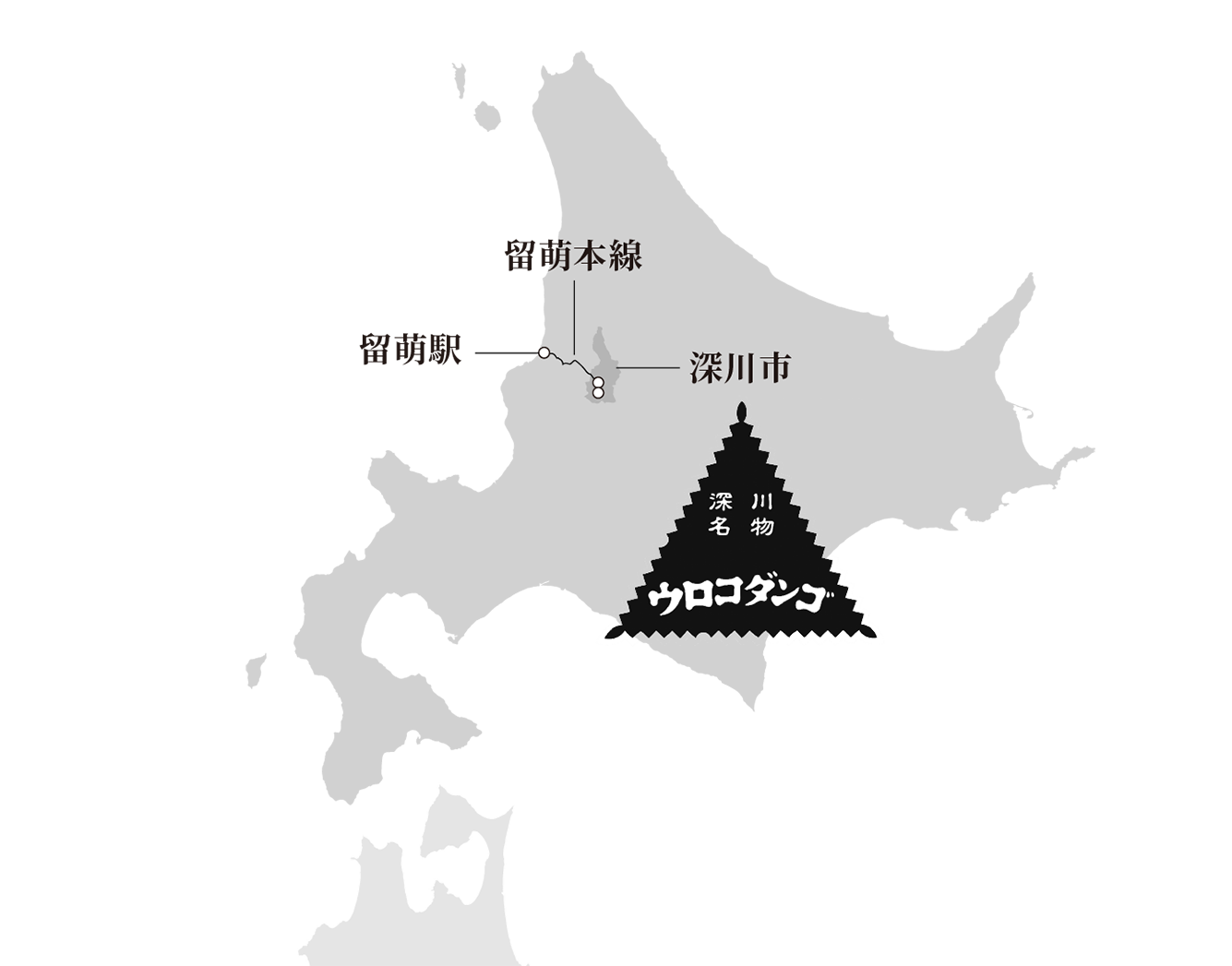

北海道の中央部に位置する深川市。雪が3メートルも積もる豪雪の町に、決して埋もれることのない和菓子がある。

旭川駅から電車で20分(車なら40分)の深川駅から歩いて5分ほどにある『ウロコダンゴ本舗』の看板商品「ウロコダンゴ」だ。

波のようなギザギザした輪郭の可愛い小さな三角形のお団子は、 プレーン、小豆、抹茶の三種の味が楽しめる。

そのユニークな形状とインパクトのある名前、緑とオレンジが鮮やかなパッケージは、どれも100年以上も前から変わらない深川の名物菓子。

その魅力は、なんと今をときめく人気アイドルグループのメンバーが、道の駅で購入したというほど。DVDにその様子が登場するや、聖地巡礼のごとく、深川の町に大勢のファンが押し寄せた。

大正時代から変わらない「ウロコダンゴ」のパッケージデザイン。当時から、箱も作っていたという。

「すごかったですよ。あの人気アイドルが食べた『ウロコダンゴ』を食べようって」と教えてくれたのは、『ウロコダンゴ本舗』の4代目・高橋博樹さん。

大スターも思わず手に取ってしまう銘菓を作り出したのは、「足を向けて寝られません」と笑う高橋さんの曾祖父。その姿は、写真でしか見たことがないというから、わからないことも多い。

謎多き不思議な和菓子「ウロコダンゴ」は、札幌と旭川という北海道2大都市を結ぶ交通の要衝・深川駅で生まれた。

『ウロコダンゴ本舗』の4代目・高橋博樹さん。「仕事辞めたらボケちゃうから、辞められないね」と笑う。

ルーツは故郷・新潟の銘菓

創業者の高橋順作さんは、新潟県阿賀野市生まれ。1898年(明治31年)に深川駅が開業した頃に、一家で深川に移住したのがはじまり。当時は、新潟や富山といった北陸地方から多くの人たちが、北海道開拓にやってきていたという。

行商として駅前で油などを売りはじめ、1902年(明治35年)に、現在の本店のある場所で、駅弁などの販売会社「高橋商事」を創業した。

「最初はおにぎりだとか、おはぎだとかを作って売っていたらしいです」と高橋さん。

深川駅で駅弁を売っていた縁もあり、1913年(大正2年)2月、留萌線開通の記念として「ウロコダンゴ」を売り出した。

一度見聞きしたら忘れられない「ウロコダンゴ」の名前とギザギザの形状。いつしか店名も『ウロコダンゴ本舗』に。

「私が生まれた時には、曽祖父も祖父も亡くなっていて、詳しいことはわからないのですが……」としつつ高橋さんが「ウロコダンゴ」誕生のいきさつを教えてくれた。

日本海の留萌と深川を結ぶ留萌線が開通したことで、深川駅は石炭や海産物の交通拠点となった。

町はますます繁栄する。そんな一大イベントの記念の品となれば、さぞ創業者の順作さんも気合いが入ったことだろう。

深川の、いや北海道の人たちが見たことのないものを作ろうと思ったのかもしれない。

郷里の阿賀野に伝わる、ういろうに似た「椿餅」を参考にして、ダンゴを作ろうと考えた。幸い、新潟同様、北海道の深川にもお米はたくさんあった。

米粉と小麦粉、そして砂糖を練り合わせ、「自分たちでレンガを積み上げて作ったらしい」という石炭ボイラーの高圧蒸気で蒸しあげる。

そして生まれたのが、「ウロコダンゴ」だった。

まだまだ甘いものが珍しい大正時代。モチモチとした食感とほのかな甘み。そしてお米由来のどこか懐かしい味わいは、またたく間に深川名物となった。

しかし、発売当初は、「ウロコダンゴ」という名前ではなかった。

真空パックされた「ウロコダンゴ」。現代表の高橋さんが8年ほど前に機械を導入したことで、保存期間が飛躍的に延びた。

ギザギザ三角と名前の秘密

「どうして三角形にしたのか、周りがギザギザなのか。よく聞かれるのですが、わかりません」と笑う高橋さん。

形は、おそらく三角サンドのように、片手で食べやすいということではないかという。周りのギザギザの波型については、「やっぱりわからない」としながらも、ヒントはあった。

「ウロコダンゴ」は、普通の包丁では、ダンゴが刃にくっついてしまい切れない。そこで刃が波型の特殊な包丁を使って、上から押し込む「押し切り」で切り分けている。必然的に、切り口が刃型のギザギザになるのだ。

「だから最初から波型だったのではなく、ダンゴをうまく切り分けようと試行錯誤していく中で、この形になっていったんだと思います」と高橋さんは推測する。

「ウロコダンゴ」を切る特注の包丁。普通の包丁のように持ち手の柄がない。この波型の刃が、あのギザギザ三角フォルトを生み出している。

その「ウロコダンゴ」。発売当初はルーツの「椿餅」にちなみ、「椿団子」という名で売っていた。

ところが、深川駅の駅長さんの名前が「椿」さんだった。

「自分の名字に団子を付けて大声で売られるのは、ちょっとかなわないなあ」ということで、わずか数ヶ月で変更することに。

当時、日本海ではニシン漁が盛んだった。深川から石炭を積んだ貨車が、留萌で豊漁のニシンを乗せて帰ってくる。貨車についたニシンのウロコがピカピカと光っていた。

そのウロコと三角のダンゴが似ていたことに、駅長さんが閃き、

「じゃあウロコダンゴだ!」と名付けたという。

もし「椿団子」のままだったら、どうなっていただろう。ひょっとしたら、かの人気アイドルも「ああ、お団子ね……」とスルーしていたかもしれない。

駅長さんの一言でついた名が、100年後には、際立つ個性の1つになっているのだから、物事どう転ぶかわからない。

カット前の「ウロコダンゴ」。材料こそシンプルだが、包丁だけではなく、撹拌機やボイラーも特注の機械を使って作られている。

末っ子、4代目になる

添加物も保存料も使っていない生菓子の「ウロコダンゴ」は、日持ちがしない。ただ、そんな心配がいらないくらい、毎日作っては毎日完売というくらい売れに売れたという。

「子供の頃は、海水浴といえば留萌でしたね」と高橋さん。まだまだ車が一家に一台という時代ではなく、電車が主要な交通手段。札幌と旭川から4両の電車がやってきて、この深川駅で8両編成となって、留萌へと走っていく。

停車時間は約20分。その間にお札を手にした乗客たちが窓から手を伸ばし、お弁当を買っていく。そして「ウロコダンゴ」も買っていった。

「立ち売りなのに動く必要もないくらい、電車が着いた瞬間、わーと人が集まってきました。もう全員買いますからね。電車が動き出しても買ってるくらい」

中学時代からお店を手伝っていた高橋さんは、札幌の高校、東京の大学へと進学した後も長期休みには帰郷してバイトに勤しんだ。

「東京でバイトするより、はるかに稼げますからね」というほどだった。

「ウロコダンゴ」をカットするスタッフさん。いくら特注の包丁とはいえ、カットするのは簡単ではない。「熟練の技が必要です」

そんな高橋さんが、大学4年の秋のこと。旅行会社への就職も決まり、将来への展望をいろいろと描いていた矢先、訃報が届く。

1977年10月。3代目として、『ウロコダンゴ本舗』を大きくしてきた父の守夫さんが亡くなったのだ。

父の守夫さんは第2次世界大戦に出征し、大怪我に見舞われた。士官だったことで手厚い処置も受けられ、なんとか戦地に復帰したが、終戦後も後遺症は軽くはなかった。

ある時、お店の工場でボイラーを修理していたときに、立ち上がった瞬間、何かのはずみで、亡くなってしまったという。

「見ていないので、よくはわからないのですが」という高橋さんは、急遽、東京から呼び戻された。

高橋さんは、5人兄姉の末っ子。ただ歳が離れていたこともあり、高校の頃にはすでに兄姉たちは社会に出ていて、「継ぐのはお前しかない」と父にいわれていた。とはいえ、当の本人は本気にせず兄たちが継ぐだろうと思っていたから、就職活動もしていたのだが。

状況が変わり、せっかくの内定も辞退。深川から東京まで何度も日帰りして、なんとか大学も卒業した。

強烈な人生の転機を「面白い人生ですよ」と笑う末っ子は、「ウロコダンゴ本舗」の4代目となった。