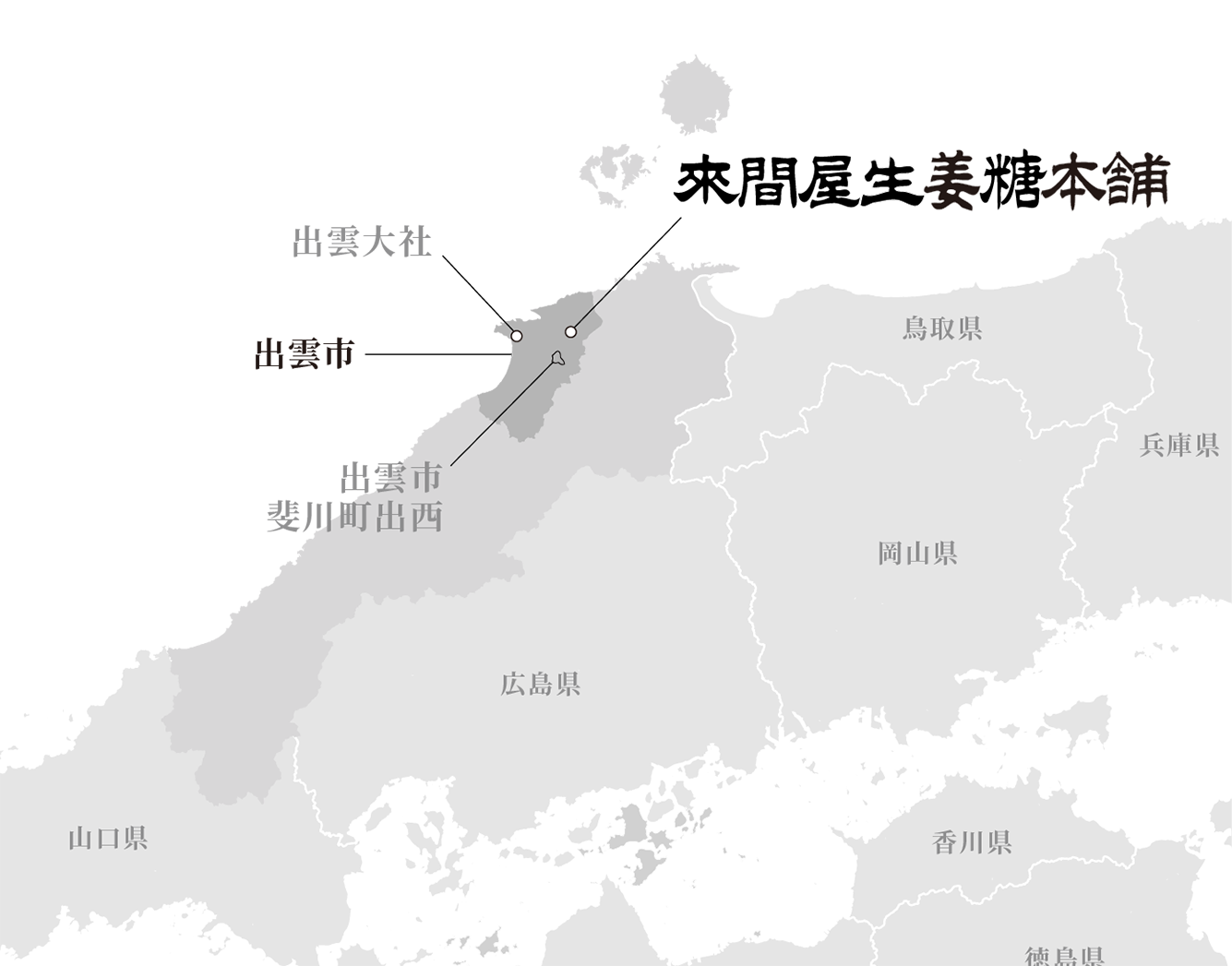

島根県 出雲市

材料は生姜と砂糖だけ。300余年、変わらない究極の手作り菓子。 (2/2)

生姜糖 來間屋生姜糖本舗

聞き手 小林みちたか

写真 梅原渉

現在の店主である11代目の來間久さんは、理学部数学科出身。大学卒業後は、東京で大手電機メーカーに就職した。

「もちろん、いつかは継ぐつもりでしたが、父も一度就職していたので、自分もいいかなと思いました」

ただ、せっかく入った大企業は、わずか2年で辞めることに。父の友兵さんには持病があり、帰ってきてほしいと懇願されたのだ。

この時はまだ父の病状も深刻な状態にはならなかったこともあり、來間さんは、数ヶ月後に別のIT企業へと再就職した。

型からはずした生姜糖。ひと口大の「生姜糖」32個分が1枚になっている。重厚感のある昔ながらの板状には、自分で割って食べる楽しみもある。

そして、25年ほど前のこと。

「たまたま休日出勤をしていたときでした。父が危篤だという連絡を受けて。もう何も持たずに新幹線に飛び乗りました」

なんとか危篤は脱したが、以後、ほとんど意識のない状態が続いた。

來間さんは会社に希望を出して島根の支社に異動させてもらい、仕事が終わったら父の入院する病院へ通う日々を送った。

「父はもう話をできる状態ではなかったのですが、毎日、語りかけました。体調がいい日は、ニコッと笑顔になることもありました」

『來間屋』について、父から何か言葉をもらうことは叶わなかったが、來間さんの心は決まっていた。

そして30歳で『來間屋』を継ぎ、11代目となった。

午前中は「生姜糖」をつくり、午後は配達と営業。合間には、地域の人たちと交流を深めていった。

「生姜糖」を型からはずす。父の友兵さんは、伝統のこの板状の形状を変えることも許さなかったという。

さらに、江戸末期に生まれた「抹茶糖」以来、200年ぶりとなる新商品も開発。

「もともといろんな方からお声がけいただく機会は多かったんです。ただ、父は伝統を守ることにこだわった人でした。私は『生姜糖』という確固たる商品を変えるわけではないのなら、やってみる価値はあるのかなと柔軟に捉えました」

板状の「生姜糖」をひとくちサイズにカットし、飴包みにした「ひとくち生姜糖」は、発売するや大好評。「母と夜な夜なカットした『生姜糖』を包み続けていました」とうれしい悲鳴だった。

生姜の特性を活かした「出西生姜しょうが湯」は、「原料があるならやってみたらとお声がけいただいて。生姜に関わることならやるべきなのかなと思いました」

製法はそのままに、予備の窯を使って、手鍋を2つ使用するなど、「わずかですが、少しずつ工夫をしながら」、今では、父の代と比べると、生産効率も倍ほどになった。

そうやって、少しずつ商売も広がっていった。

8年ほど前からは、有志たちと「出雲サトウキビ栽培研究会」を立ち上げ、出雲産のサトウキビの復活にも取り組んでいる。まだ収穫量は少ないが、文左衛門さんが考案したころの出雲産の生姜と砂糖でつくる純出雲産の「生姜糖」へと近づいている。

ただ、明るい未来ばかりではない。

300余年という歴史があまりにも壮大すぎるがゆえ、再現しつづけることの困難さが『來間屋』に立ちはだかっていた。

型に煮詰め液を注ぐ。このやり方も人それぞれ。11代目の來間さんは、一度に8、9割方注いで微調整をしていくが、來間さんに作り方を教えた母は何度もいったりきたりしながら注いでいくそうだ。

消えゆく伝統を守るために

「年季が入ってきている0.5ミリの厚さの手鍋を作れる職人さんがもういないんです」

1ミリでしかできないと言われて作ってもらったが、熱の伝わる時間もだいぶかかってしまう。何より重さが倍近くもあり、女性ではとても制御できない。

「男性しか携われない工程になってしまうのは、あまり良くないかなと思っています」と結局、これまで通りの0.5ミリの手鍋を使っている。これがいつまで使えるのか。

炭の方も、同様に作り手が不足している。

「炭火は、遠赤外線効果によりガスや電気よりも火の通りが均一で高温なので、砂糖も焦げません。これでないと、生姜のこの美しい色や香り、風味が損なわれてしまいます。こちらも代わりになるものがないんです」

銅製の型もまだ在庫はあるが、やはり作り手がいないという。

「生姜糖」の賞味期限は常温で110日に設定されている。出来立てはわずかに水分を含んでいるため食感が少しだけ柔らかい。3ヶ月ほどで完全に乾燥し切った状態になる。食べるタイミングによって、繊細な変化も味わえる。

そして、自然の産物である出西生姜も、昨今の気候変動の影響は免られない。

「特定の農家さんがほぼうちのためだけに生産してくださっていますが、昨年は猛暑で生産量がかなり減ってしまいました」

温暖化に止まる気配はない。このままでは、伝統の生姜が、まぼろしになってしまいかねない。

「農家さんの方もハウス栽培に取り組んだりと、いろいろと手を尽くしてくださっています。安定供給のためには、今後は、私たち自身でも多少なりとも出西生姜を栽培する必要はあるかなとも思っています」

いずれも難題だが、この300余年の間には、きっといくつもの壁があったはず。

『來間屋』のある木綿街道は、かつて木綿の栽培が盛んなことで知られ、雲州木綿の名で高い評価を得ていた。「左桟瓦」や「なまこ壁」、「格子窓」の連なる町屋などが今も残る、「昔と今が共存する」貴重な町となっている。

來間さんの父の時代は、各社が流行に乗った商品開発や派手なパッケージ戦略で売り出す中、売り場では端っこに追いやられていたという。

「でも、うちには派手さはいりません。『生姜糖』の一番の魅力は、素朴さ。地道にやっていくことが、基本中の基本だと思っています」

同じものを同じように作り続けてきた。それが父からバトンを受け継ぎ、11代目になると、周回遅れが、突如トップランナーになるように、時代がマッチしてきた。

「こだわったものづくりが評価される時代になったのでしょうか。材料をまったく無駄にしない製法は、今時のSDGSなのかもしれません。私たちとしては、ずっと前からですよ、という気持ちですが」と來間さんは笑う。

いつしか売り場でも、「生姜糖」は中心へと移ってきているという。

変わらないことが、新しさとなり、他の誰も真似できない価値となっているのだ。

洋菓子の修行を経て、帰ってきた12代の來間大空さん。少しの違いが大きな差になるシンプルな生姜糖は、洋菓子より繊細だと感じているという。

來間さんが父から『來間屋』を受け継いで間もないころ。お店を整理していたら、父が受けた取材の記事が出てきた。來間さんが新卒で入った大手企業を2年で辞めて、短期間だけ呼び戻された後のころの記事だった。

最後の締めくくりには、「もうこの味は継がれることはないだろう」とあった。

「納得していない私を無理やり戻してしまったという思いもあったんでしょうね。衝撃でした」

300年続いてきた伝統を終わらせる覚悟だったのかもしれない。父のその思いは幸いにも杞憂に終わった。息子の來間さんが11代目を継いでくれたことはさぞ嬉しかったはずだ。

今では來間さんの息子の大空(そら)さんが12代目として、立派に「生姜糖」を受け継いでいる。

未来を見据えれば、道具の作り手不足や原料の供給などの難題はある。けれど、來間さんはきっぱりという。

「生姜糖の素晴らしさを信じるだけですね」