島根県 出雲市

材料は生姜と砂糖だけ。300余年、変わらない究極の手作り菓子。 (1/2)

生姜糖 來間屋生姜糖本舗

聞き手 小林みちたか

写真 梅原渉

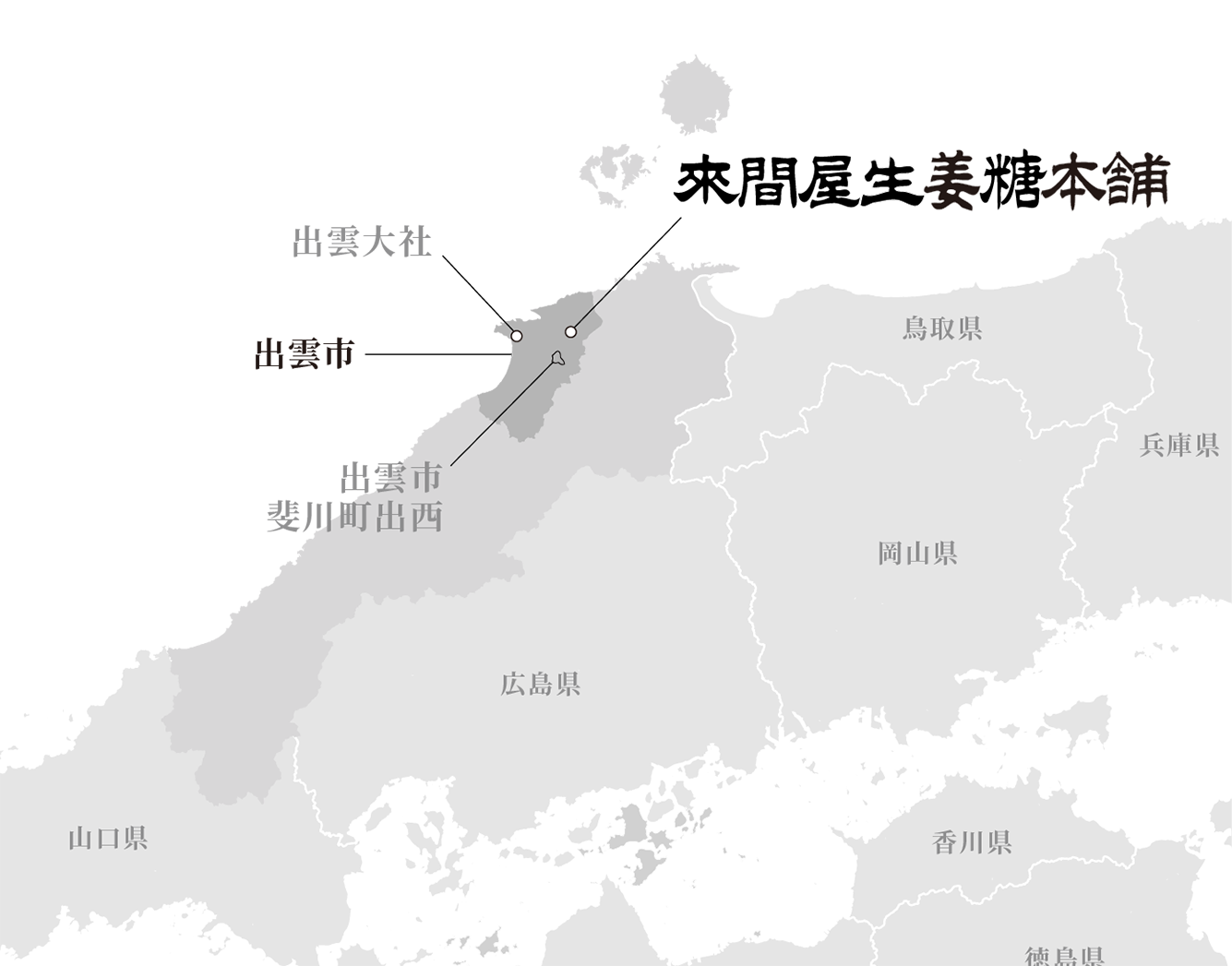

日本全国の八百万(やおよろず)の神々が集まるとされる島根県・出雲市。縁結びと神話の地として知られ、古来より神々の不思議な力が宿るとされる場所が、今でも大切に守り継がれている。

その一つ、昔と今が残る町・平田の木綿街道には、300年を超える歴史を守り続ける菓子屋がある。

『來間屋生姜糖本舗』(くるまやしょうがとうほんぽ)

風格ただよう日本家屋で作られる「生姜糖」は、生姜のしぼり汁と砂糖を炭火の窯で煮溶かし、銅製の型に流し込んで固めた菓子。

その味は、江戸時代に第11代徳川将軍家齊(いえなり)や松江藩主に献上して賞賛されたことから、広く知られるようになる。

ひと口かじれば、砂糖の甘さと生姜のほどよい辛さが口の中にひろがる。雑味のない上品な味わいは、300年前の江戸時代の人々が食べたものと変わらない。

つまり、徳川家齊や松江藩主が味わった「生姜糖」と同じなのだ。

100年以上前から変わらない「生姜糖」のパッケージ。地元の出西生姜の原画をモチーフにデザインされている。あえて当時の雰囲気を再現するため、1色ずつ塗り合わせて印刷しているので、細かい部分はラフな仕上がりになっている。

究極の再現性を実現しているのは、極端にシンプルな製法による。

原料の生姜と砂糖。道具の炭、小さな手鍋、板状の型。そして300余年、口伝えられてきた手作りの技。

そのどれか1つでも欠けてしまえば、『來間屋』の「生姜糖」を作ることはできない。

なかでも、地元産の出西生姜(しゅっさいしょうが)の特長によるところが大きい。

出雲市斐川町出西地区の土壌と水、風土で育った「出西生姜」。西暦700年代に書かれた「出雲国風土記」にも記載があるほど歴史が古い。

独特な特徴のある出西生姜

出西生姜は、同じ種生姜を他の場所に植えると普通の生姜になってしまう不思議な生姜だ。

なぜ出雲市斐川町の出西地区でしか育つことができないのか。

出西地区は出雲平野を流れる斐伊川(ひいかわ)沿いに位置する。古来、その川の上流で砂鉄とりが行われていた。鉄穴流し(かんなながし)で運ばれた砂鉄成分を含む砂地の土壌や伏流水が出西生姜の生育に関係しているのではないか、といわれるが確かなことはわかっていない。

その特徴は、一般の生姜よりもやや小ぶり。清々しい香りが立ち、ピリッとした辛味にくわえて甘味もある。生姜特有のエグ味も少なく、また繊維も少ない。そのため、しぼると淡いレモネードのような澄んだ薄黄色の汁になる。

「生姜糖」がガラス細工のように澄んだ色合いをしているのは、この出西生姜のしぼり汁の美しさにあるのだろう。

出西生姜のしぼり汁。「古根」・「古生姜」と呼ばれる生姜を原料として使用している。繊維が少ないため、驚くほど澄んでいる。

400年ほど前には、平田の隣町の出西町から行商が香りのよい出西生姜を売り歩いていた。

そこに目をつけたのが、「生姜糖」の生みの親である『來間屋』の3代目・文左衛門さんだった。

「文左衛門さんは松江の奉行所に勤めていた役人で、字の読み書きもできる、頭のいい人だったのではないかと思います」

そう教えてくれたのは、11代目となる現在の当主・來間久さん。

『來間屋』の歴史は、あまりに古いので、過去の文献やお店に残る殿様からの注文書などから紐解いていくしかない。

役人だった文左衛門さんは、なぜか奉行所を辞めて、郷里の平田で茶道と華道を志した。当時、いわゆるお茶請けは、粗悪な生菓子しかなかった。そこで文左衛門さんは、茶席に向くもっと上品な菓子を作ろうと思い立つ。

江戸時代の頃はまだ出雲でもサトウキビをつくっていた。身近にあった香りのいい生姜に、地元で採れる砂糖を混ぜて練り固めれば、甘辛い高尚な味わいになり、それでいて保存も効く、上等なお菓子ができるのではないか。

そう考えた文左衛門さんは、かなりの損失を抱えならがも、決して屈することなく、失敗に失敗を重ねた末に「生姜糖」を生み出しのだ。それが、1715年のことだった。

このとき、生姜は「出西生姜」に勝るものはなし、と悟ったという。

現在の当主である11代目・來間久さん。現在は、出雲菓子協会の会長もつとめ、仲間たちとともに出雲の豊かな菓子文化を未来に伝えていくことを目指している。

隆盛と衰退

「そのころは、縁側でお茶の時間を楽しむ文化もあったので、お茶請けのお菓子の需要はあったんだと思います」と來間さん。

1715年に文左衛門さんが「生姜糖」を作り出してから、100年くらいは、地元の方々に向けたお菓子としての存在だった。

それが、1800年代に入り、徳川家齊公や松江藩主に賞賛されたことで、「生姜糖」が盛んに作られるようになっていく。

明治の頃には、軍の慰問品として、7000箱もの大量の「生姜糖」を出荷する写真が残っている。

大正時代から昭和初期には平田地域の菓子屋20軒のほとんどが「生姜糖」を手がけ、山陰名物として名を馳せるようになった。

軍の慰問品として依頼を受け、7000箱もの「生姜糖」を出荷するところの写真。お店には明治の頃の写真や殿様からの注文書が飾られている。

しかし、ときは流れる。

戦時中は、砂糖は配給制になり、手に入りにくくなった。來間さんの祖父にあたる9代目・益太郎さんは、闇市に手を出そうとして、警察に目をつけられることもあったという。

それでも、どうにかして、『來間屋』は「生姜糖」を作り続けた。

「やめるという選択はなかったみたいです。他の菓子を作ったという記録も一切ないですし。そもそも『生姜糖』を作る以外の道具もありませんでしたから」

戦争が終わり、少しずつ日本が豊かになるにつれ、洋菓子を作る菓子屋も増えていった。

戦後はまだかろうじて「生姜糖」を作っている菓子屋もあったが、繊細な菓子ゆえ管理が難しいからか、少しずつ消えていった。

やがて、平田で「生姜糖」を作っているのは、300年前と同じ、『來間屋』だけとなった。

『來間屋』のある木綿街道沿いには、宍道湖につながる運河「雲洲平田船川」が流れている。かつては、多数の帆船が往来し、商人町として賑わっていた。

極限まで削ぎ落とされた製法

江戸時代の頃と変わらない味を守り続けられているのは、当時と変わらない製法による。

まず、すりおろした出西生姜を布巾でしぼり、生姜のしぼり汁を取る。機械ではなく、手作業。

「結局、手が、一番しぼれました」と來間さん。

すりおろしも生産量の少なかった以前は手作業だったそうだ。ただ今も使うのは大型の機械ではなく、家庭用の小さなすりおろし器。すべてが必要最小限。

次に、手鍋に砂糖と水を入れて、炭火窯で沸騰させて、完全に煮溶かす。

煮詰めの作業を行いながら生姜のしぼり汁を少しずつ加えていく。一気に加えると、砂糖が膨張して、吹きこぼれてしまう。こぼれて配分が変わってしまうと同じ味にならない。だから、慎重を期す。

來間屋生姜糖本舗には、大きな鍋も釜もない。自らの手元で正確に扱える道具だけを使うことで、300年変わらない「生姜糖」の味を再現できるのだ。

そして、煮詰め状態を見極めて鍋を窯からおろす。

「指で触って粘着度合いを確かめるのですが、気温や湿度によってセンサーの指の感覚も当然変わります。このタイミングの見極めが一番難しいです」

煮詰めすぎると固まらずに膨らんで収集がつかなくなってしまうという。また寒い日なら煮詰め液も速く固まる。それに合わせて煮詰める時間を調整しなければならない。

いろいろな変数を考慮すると、煮詰めるベストな状態の範囲はとても狭い。しかも毎回繊細な判断が求められるから、マニュアルでは対応できない。熟練者が横につき、その場その場の判断にアドバイスをもらいながら、身につけていくしかないのだ。

いい状態に煮詰めまった液を、横一列に並んだ16枚の銅板の型に一気に流し込む。この流し込み方も、人それぞれ。

「製造は母から受け継ぎましたが、体格も違うので、同じやり方ではうまくいきません」と來間さん。

それでも同じ仕上がりにしなければならないため、高さを工夫したり、注ぎ込む角度を変えたりと、自分の体に合うやり方を見つけていったという。

型に流し込んだら、5分ほど冷まし、ある程度固まったところで整形する。

ひと口大の大きさにカットされた「生姜糖」。300年前の江戸時代の人たちが味わった姿と変わらないと思うと、時空を超えたロマンを感じる。

ここでも季節や気温・湿度などの微妙な影響を見極めながら冷まさなければならない。ちょうどいい状態に固まったら、型からはずすと、半透明の美しい「生姜糖」が完成する。

道具こそ時代によって、多少の変化はあっただろうが、口伝えられてきた製法は江戸時代に文左衛門さんが考案したときと、ほとんど変わっていないはずだという。

「その味を完璧に再現するために、この工場に入ったら自分の感情を取り払い、手鍋に集中します。ある意味機械になったつもりで、作業に向き合っていくことで、均一の『生姜糖』ができるようになると思っています」